![]()

| 平成20年6月19日(木) 新宿駅 7:00集合 研修場所 児童自立支援施設 国立きぬ川学院 参加者 会長、役員、会員、計40名 研修行程 午前 国立きぬ川学院・施設説明および見学 午後 昼食後散策 |

|

会長コメント

6月19日

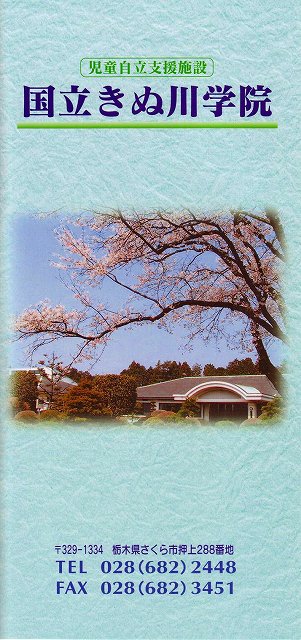

今年度の会員研修は、栃木県にある「国立きぬ川学院」を見学しました。

学院は、女子専用の国立の自立支援施設です。

(昔は感化院と呼んでいました) 環境の素晴らしいところです。学院からの丁寧な説明で、教官の家族と一

緒に住んでいる子どもたちは、今までに経験したことの無い教育を受けてい ることが感じられました。小さいころから環境に恵まれることなく育った子ども の多くは、12歳前後で入院しています。 私ども更生保護ボランティアとして彼女達に何が出来るか、又、退院して きた子どもを地域で受け入れるためにどのようなサポートが可能であるかを 考えさせられた見学でした。 |

| 国立きぬ川学院見学 戸塚 佐藤 千枝子 平成20年6月19日(木)梅雨の季節で空模様が心配されました が、曇り空ながら穏やかな見学日和でした。 栃木県さくら市にある、全国でも唯一の国立児童自立支援施設で、 10歳から18歳未満の女子の施設です。 学院は花と緑が美しい自然環境のなかにあり、児童たちによる手 入れでとてもきれいなお庭がつくられていました。 調査課長の板垣氏が、入所児童の実情を説明してくださいました。 入所時年齢は14歳から15歳が最も多く、就学状況は中学の2, 3年生です。 非行の始まりは万引きで10歳前後が最も多く、入所、非行は覚醒 剤から売春にはしるケースが顕著、との説明でした。 多くの児童の非行原因は家庭環境の悪さと親の愛情の不足、特 に母親存在の希薄さは子どもの心に空洞をつくり、自分の居場所 を失って非行に走る例が報告されました。 学院の教護理念として「情性」を掲げ、児童の発育に最も適する小 舎での家族的雰囲気を大切に規則正しい集団生活が営まれていま す。家庭の温かさや人との信頼関係を築くことで、基本的生活習慣 を身に付け、自立への指導とされています。 また、教育は中学校就学児童に対しては学院内併設の市立中学 校で義務教育を受け、終了後は学院外で職場体験実習をとおして 社会的自立ができるよう支援をされています。 学院終了後の安定した生活に向けた指導もふくめ、職員皆様のご 努力に深く感謝いたします。 私も我が子、孫だけでなく、多くの子供達に愛情をもって接し、地域 のお役にたつべく、深く考えさせられた一日でした。 |